皆さんは本当に旨い海苔を食べた事があるだろうか?

出水の海苔漁

出水の海苔漁

海の農薬「酸処理」。その生産にあたり海苔を網ごと酸性の液に浸し、再び海へ戻す方法で他の海藻や病原菌を死滅させる効果が高く、今や、これなくして海苔は出来ないとまで言われています。

酸処理は海苔の病気を防ぐという理由で行われますが、海苔本来のもつ香りと味が損なわれるおそれがあります。

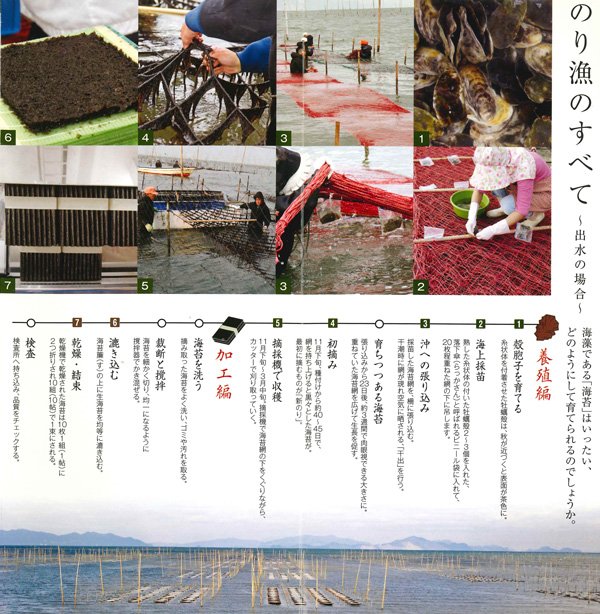

ここ出水では引き潮の時には海苔が海面の上に出るようにして日光を浴びるように養殖用の縄を固定しておく、「支柱式」という方法で海苔を育てています。

日光に当てることで、殺菌の処理も果たしてくれるため、通常行われている酸処理も必要ありません。

太陽の日が当たる事によりうまみや甘みを蓄積していった海苔は、香りも味も格段に美味しくなります。

とろける甘さ、かむと広がる磯の香り、これ以上のものがない、一流の職人が日々海と対話して造り上げた渾身の「作品」をぜひご賞味ください。

海苔の歴史

海苔の歴史は、奈良飛鳥時代までさかのぼります。大宝律令に海苔が租税として納められたという記録が残っているように、当時は大変価値の高いものだったことが伺えます。

それまで自然採取だった海苔の生産方法に転機が訪れたのは江戸中期。海のいけすに海苔が付着する原理から、養殖がはじまりました。さらに1949年にはイギリスの海洋学者キャサリン・M・ドリュー女史によって海苔の生態が解明され、現在の海苔養殖法の主流である水平網式が確立し、海苔養殖は画期的な発展をとげます。

その後、人工採苗、冷凍保存法などの技術進歩で、天候に影響されにくい安定した海苔の生産が可能になり、現在に至っています。

鹿児島県では明治18年に生産の記録があり、出水市では昭和25年ごろから海苔の養殖が始まりました。その頃の加工をすべて手作業で行っていましたが、昭和40年代からは摘み取りや乾燥などの機械化が進んできました。

昭和50年代までは錦江湾沿岸等にも漁場が広がっていましたが、現在では八代海沿岸、出水市でしか生産されていません。

| 商品情報 |

| 商品名 |

焼き海苔 |

| 原材料 |

乾のり |

| 保存方法 |

日光を避け冷暗所で保存 |

| 製造元 |

北さつま漁業協同組合 |

| 販売者 |

出水天恵海苔株式会社 |

class="box_caution">